Après avoir vu les poids et mesures et les céramiques du musée de Pera, on monte dans les étages, et l’on y découvre une collection incroyablement riche de toiles qui nous ont retenus plusieurs heures, comme cette Scène du harem turc, de 1654, signée Franz Hermann, Hans Gemminger et Valentin Mueller.

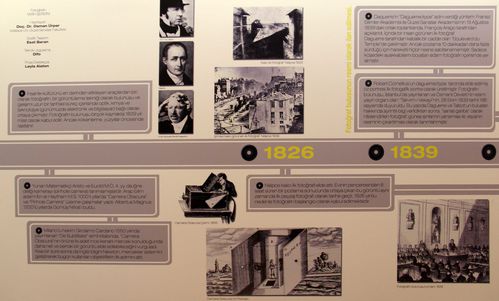

Mais je vais plus particulièrement m’arrêter sur trois thèmes, les ambassadeurs, les enfants, deux contemporains. L’étage réservé au thème des ambassadeurs comporte aussi, bien sûr, les consuls, les familles, les officiels. Ci-dessus, un détail de la Procession des Ambassadeurs, œuvre d’un peintre inconnu du dix-huitième siècle. Quoique pour nous, aujourd’hui, ces tableaux soient d’incomparables documents informant sur les mœurs de leur époque, la plupart du temps ce sont les ambassadeurs eux-mêmes qui commandent les œuvres, soucieux d’être immortalisés dans leur prestigieuse fonction. Parfois cependant, comme dans le cas de Hans Ludwig von Kuefstein, ambassadeur du Saint Empire Romain Germanique près la Sublime Porte, il y a une intention délibérée de documentation et d’information à l’adresse de l’Occident.

Le Français Charles de Ferriol, également, a emmené avec lui de Paris, en 1699, le peintre Jean-Baptiste Vanmour mais, ne pouvant se faire représenter dans l’apparat de la cour impériale (il avait refusé de se défaire de son épée pour être présenté au sultan, ce qui lui avait valu de se faire refuser l’entrée du palais), il lui a fait exécuter des portraits de genre, comme ce janissaire ou cet imam. Ferriol a publié en 1711 un livre de gravures effectuées à partir de ces toiles, ouvrage qui a suscité un grand intérêt, justifiant trois éditions jusqu’en 1715. Même après le rappel en France de Ferriol et son remplacement par d’autres ambassadeurs successifs, Vanmour est resté dans l’Empire Ottoman, à Constantinople, et il a travaillé pour eux ainsi que pour des ambassadeurs d’autres pays. Il était tellement demandé qu'il a cru bon de créer un atelier en embauchant d’autres peintres chargés tantôt de reproduire ses propres œuvres, tantôt d’en créer d’autres dans son style et avec sa signature. De sorte que tant pour le janissaire que pour l’imam, sur l’étiquette du musée le nom de Vanmour est suivi d’un point d’interrogation. En 1725, il a reçu le titre de “peintre ordinaire du roi en Levant” mais, à son grand dam, aucune pension ni indemnité n’était liée au titre…

Dans mon article daté du 9 octobre 2012, Didymoteicho et Mikri Doxipara, j’ai longuement parlé de l’accueil du roi de Suède Charles XII par l’Empire Ottoman lors de son exil en 1709, de sa prise en charge financière, mais aussi des dettes accumulées par lui-même et par son entourage. Cinq ans après son arrivé, Charles XII est rentré dans son pays et la dette a été enterrée. C’était sans compter qu’en 1727 le grand vizir Damat Ibrahim Pacha s’attaquerait à la restructuration financière de l’Empire et, ressortant les vielles reconnaissances de dettes, chargerait Kozbekçi Mustafa Aga de se rendre à Stockholm, avec une suite de vingt-trois personnes, afin de récupérer le dû. En Suède, grande réception, grands honneurs, on garde la délégation de l’Empire Ottoman durant quinze mois avec toute la pompe nécessaire, et finalement Kozbekçi rentre à Constantinople les mains vides d’argent mais toutes chargées de belles promesses. Comme Monsieur Dimanche dans le Dom Juan de Molière. J’ai photographié le détail ci-dessus dans un tableau signé de George Engelhardt Schröder, intitulé Kozbekçi Mustafa Aga et sa suite, et qu’il convient de dater, en conséquence, de 1727 ou 1728. Quoique la suite ne concerne plus le tableau, il convient de la raconter pour finir l’histoire commencée à Didymoteicho.

En 1732, nouvelle mission à Stockholm pour tenter d’obtenir l’accomplissement des promesses. Le grand vizir choisit pour cela un diplomate d’expérience, cultivé, actif. C’est Mehmet Saïd Efendi, qui avait visité Paris avec son père Yirmisekiz Mehmet Çelebi, en avait rapporté la première presse d’imprimerie entrée dans l’Empire Ottoman, connaissait à fond les ressorts de la politique et de la diplomatie européennes. Cette fois-ci, c’est avec une suite de quarante-trois personnes qu’il arrive à Stockholm en mai 1733. Il raconte dans son livre de mission (en turc, le sefaretname), et dans une longue lettre en français adressée à la comtesse Hedwig de la Gardie, les grandes réceptions, les réunions techniques autour de la dette, et il y ajoute ses propres observations sur la vie à Stockholm et en Suède. Mais de recouvrement de dette, point. Il a calculé que la Suède devait à l’Empire Ottoman vingt-cinq mille kuruş. Une hypothèse ferait du kuruş l’équivalent de la piastre espagnole valant huit réaux (3,35x8=26,8 grammes d’argent), ce qui ferait monter la dette à six cent soixante-dix kilos d’argent. Mais attention, je ne suis ni économiste, ni historien, ces chiffres sont le fruit de mes recherches personnelles et ne reposent que sur une hypothèse d’équivalence internationale d’un chercheur. Mehmet Saïd Efendi rapportait certes une reconnaissance de dette chiffrée, mais aussi des rumeurs inquiétantes de possibles négociations d’alliance entre la Suède et la Russie. Mais dans les années qui ont suivi, la Suède a livré à la Sublime Porte, en guise de paiement, un bateau de guerre, des canons, et des accords commerciaux. La dette était dès lors réputée éteinte.

De nombreux portraits et tableaux ont été exécutés, pendant les deux légations, par George Engelhardt Schröder, peintre officiel de la cour du roi Frédéric Premier.

Le comte Charles Gravier de Vergennes (1719-1787) est un autre ambassadeur de France affecté près la Sublime Porte après d’autres postes diplomatiques en Espagne et au Portugal. Il a exercé ses fonctions dans l’Empire Ottoman à partir de de 1755. Séduit par les charmes d’Annette de Viviers, la veuve d’un marchand, faisant partie de la haute société de Pera, Vergennes a eu deux enfants avec elle (oh le vilain péché pour un ancien élève des Jésuites de Dijon) avant de se décider à l’épouser, sans toutefois solliciter l’agrément de Louis XV. Ce serait, dit-on, la cause de son rappel en France en 1768, alors qu’il avait amplement contribué à l’essor des échanges commerciaux avec la France et que le baron de Tott, un officier de sa suite, avait beaucoup travaillé à la modernisation de l’armée ottomane. Mais le poste d’ambassadeur à Stockholm lui a ensuite été confié en 1771 avant que Louis XVI, accédant au trône en 1774, fasse de lui son secrétaire d’État (c’est-à-dire ministre) des Affaires Étrangères, où Vergennes va puissamment travailler à aider l’indépendance américaine, fournissant hommes et armes.

Lorsqu’en 1762 le peintre Antoine de Favray arrive à Constantinople, Vergennes le prend auprès de lui, et il le recommandera à son successeur, Saint-Priest, lors de son départ. C’est ce Favray qui a effectué le portrait ci-dessus qui représente Vergennes en tenue turque en 1766. On lui doit aussi un portrait du couple nouvellement marié peu avant que Vergennes soit rappelé à Versailles, ou encore l’audience de l’ambassadeur auprès du sultan Osman III. Il est en outre l’auteur de scènes de genre et de panoramas de Constantinople.

Un autre ambassadeur de France, Choiseul-Gouffier que j'ai rapidement évoqué dans mes articles Istanbul 04 et Istanbul 06, s’est passionné pour l’archéologie. Cet ami de Talleyrand, et dont Chamfort a dit “C'est un des êtres qui ont contribué, par leurs vertus et leur commerce, à me réconcilier avec l'espèce humaine”, sensible aux réflexions des philosophes de son siècle des Lumières et aux idées prérévolutionnaires, part pour la Grèce en 1776 à l’âge de 24 ans, parcourt l’Asie Mineure, puis rentre en traversant la Bosnie et les États de Venise. De 1778 à 1782, il publie son Voyage pittoresque de la Grèce, avec des gravures effectuées à partir des dessins et croquis qu’il a rapportés. Il a publié un texte, le Discours préliminaire, résolument philhellène, qui a rencontré un grand succès, mais envisageant de solliciter l’ambassade de Constantinople, il fait d’urgence retirer de la vente tous les exemplaires qu’il peut récupérer. Et il obtient sa nomination. Sur son trajet, il débarque à Athènes qu’il souhaite revoir, et arrive enfin à Constantinople en septembre 1784. L’entrevue avec le grand vizir se passe bien, et même si par la suite quelques nuages assombrissent le ciel des relations quand le grand vizir tombe sur un exemplaire de ce Discours préliminaire, la sérénité et la coopération reprennent le dessus quand les Turcs se rendent compte de l’honnêteté intellectuelle, de la sincère coopération sur les plans militaire, économique et culturel, de l’ambassadeur du roi de France. Sous son impulsion, par son intermédiaire, des officiers du génie, d’artillerie, de l’état-major, des ingénieurs de marine, viennent de France aider à la modernisation de l’armée ottomane. C’est lui aussi qui propose d’envoyer trente jeunes Turcs étudier en France. Ses interlocuteurs, tant Russes que Turcs, pourtant ennemis, le respectent et l’écoutent. Comme l’a si bien dit Condorcet, secrétaire de L’Académie Française lors de la réception de Choiseul-Gouffier sous la Coupole, “l’art des négociations, qui a été si longtemps l’art de tromper les hommes, fut dans les mains de M. de Choiseul celui de les instruire, de les servir et de leur montrer leurs véritables intérêts”. Partisan des libertés par conviction philosophique et humaniste, mais royaliste pour la légitimité, il refuse le poste d’ambassadeur à Londres que lui offre la Convention en 1791, et en 1792 s’exile en Russie où il est reçu amicalement par la tsarine Catherine II puis par son successeur le tsar Paul Premier. Il rentre en France en 1802 quand le risque d’être guillotiné est passé, mais il n’aime pas davantage l’Usurpateur Napoléon Premier, et aura le temps de voir la Restauration, avant de mourir en 1817.

Ce philosophe, cet homme cultivé, cet amoureux de la Grèce, a acquis (honnêtement, pas volé) des antiquités qu’à sa mort il a léguées à Louis XVIII pour qu’elles soient exposées au Musée Royal (le musée du Louvre). Sur ma photo ci-dessus, il est difficile de voir nettement ce que représente le tableau, mais ce qui est au premier plan ce sont des fragments de pierres portant des sculptures antiques. Sur le cadre, une inscription dit “Embarquement des fragments antiques envoyés en France, recueillis en Grèce par M. le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur du roi près la Porte Ottomane, en 1789”. Le tableau est de Jean-Baptiste Hilaire, un peintre avec qui il avait effectué son premier voyage de 1776 au Levant, et qui avait été l’auteur de la majorité des gravures de la première édition du Voyage pittoresque de la Grèce.

Autre diplomate français, Antoine Édouard Thouvenel a occupé divers postes sous la Monarchie de Juillet et la Seconde République, en Espagne, en Belgique, à Athènes (indépendante de l’Empire Ottoman depuis moins d’un quart de siècle), avant de revenir à Paris pour travailler à la direction des affaires politiques du ministère des Affaires Étrangères quand Napoléon III a perpétré son coup d’État de 1851. En 1855, il devient ambassadeur à Constantinople et rejoint son poste en pleine guerre de Crimée, après la bataille de l’Alma et juste avant la prise du fort de Malakoff et la chute de Sébastopol, laissant derrière lui son fils en bas âge et sa femme Marie, malade, lesquels ne le rejoindront qu’un an plus tard en compagnie de sa cousine Marie de Melfort. Quelques mois après son arrivée, il est chargé par Napoléon III de décorer le sultan Abdülmecid de la Légion d’Honneur, pour la part prise par son empire dans le Guerre de Crimée. S’il a été mis fin à sa mission en 1860, c’était pour le rappeler à Paris comme ministre des Affaires Étrangères.

C’est un an avant son arrivée à Constantinople que Thouvenel a été représenté dans l’uniforme de sa charge par un peintre de Lübeck, Adolf Diedrich Kindermann, qui a vécu et travaillé à Paris lorsqu’il a été exilé pour avoir pris part à la Révolution de Mai à Dresde en 1849. Le cadre du tableau porte l’inscription “Thouvenel (Antoine Édouard), Ambassadeur de France à Constantinople, Ministre des Affaires Étrangères, Sénateur de l’Empire, Grand Référendaire du Sénat, Grand-Croix de la Légion d’Honneur – 1818-1866”.

Ces deux aquarelles sont datées de la fourchette 1855-1859. Elles datent donc de l’époque où Thouvenel était ambassadeur à Constantinople. Or elles représentent les bâtiments de l’ambassade de France, la première dans le quartier de Pera, habité par les Occidentaux, la seconde étant le palais d’été sur le Bosphore, à Tarabya (parfois transcrit en Thérapia). On les doit à Germain Fabius Brest, un peintre orientaliste qui a passé trois ans à Istanbul et a été contracté par Thouvenel. Au dos de l’aquarelle, quelques mots précisent que dans le caïque au premier plan les personnes sont l »ambassadeur et sa famille. Parlant de ce palais d’été, Thouvenel le décrit dans une lettre comme la plus belle résidence du monde, avec un magnifique jardin, tandis qu’avec ses rues boueuses et pleines de monde Pera déplaisait beaucoup à sa femme.

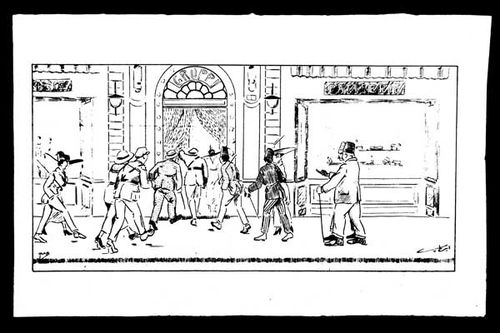

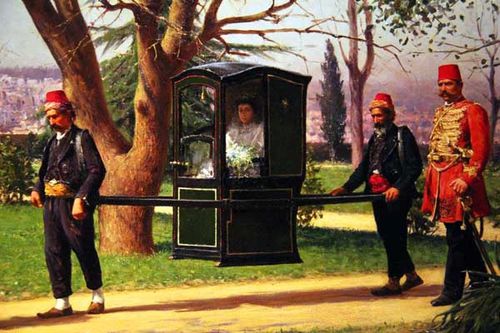

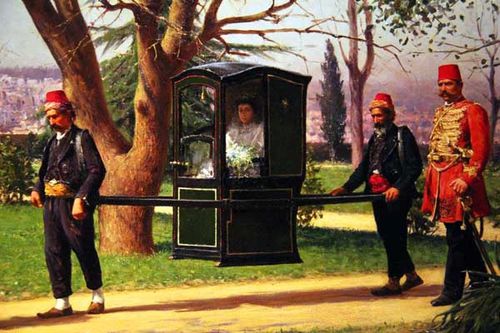

Ici, c’est la fille de l’ambassadeur d’Angleterre Sir Philip W. Currie qui se déplace dans la chaise à porteurs utilisée pour son mariage. La tableau a été réalisé en 1896 par le peintre Fausto Zonaro, qui recevait des commandes de plusieurs ambassadeurs. C’est d’ailleurs l’un d’eux, Aleksandr Nelidov, ambassadeur de Russie, qui a introduit Zonaro auprès du sultan Abdülhamid II, lui permettant ainsi de devenir le peintre officiel de la cour impériale.

Mais laissons là les ambassadeurs et changeons d’étage, pour trouver les peintures représentant des enfants. Nous commençons par ce Portrait d’une petite fille de trois ans près d’une fontaine, long titre pour cette œuvre d’un peintre de l’école flamande du dix-septième siècle, Willem van der Eertbruggen. Et comme presque toujours il y a un chien (c’est parfois un chat) dans la scène.

Autre enfant anonyme, sur ce tableau titré Portrait d’une petite fille portant un bretzel avec un chien à ses côtés. La toile est signée Jacob Gerritsz. Cuyp (un peintre de l’école flamande, 1594-1652).

Cette fois-ci, c’est l’auteur (allemand) de cette toile de 1668 qui est anonyme. L’enfant, lui, appartient à la famille Van Limpurg. Ce petit enfant est accompagné d’un angelot qui pose une couronne sur sa tête et lui remet une palme. C’est généralement ainsi que sont représentés les martyrs. Ce bébé est donc mort, mais je ne sais pourquoi il est figuré comme les martyrs des persécutions dans l’Antiquité. Parce que les souffrances causées par le martyre purifient la victime qui va droit au Ciel, peut-être veut-on dire que ce bébé innocent qui a souffert la maladie ou un accident (il pose la main sur une sphère noire, métallique, d’où sortent des jets de vapeur) a gagné directement le Paradis. Le musée, lui, suggère qu’il s’agit d’une victoire spirituelle sur une mort prématurée.

Ce tableau de l’école anglaise daté 1767 est intitulé La Petite fille à la poupée. Au dix-huitième siècle, ces poupées de bois faisaient le tour des pays d’Europe, accompagnées de malles pleines de vêtements, de chaussures, de bijoux, de chapeaux et autres accessoires pour diffuser les dernières tendances de la mode. C’est pourquoi on les appelait des “fashion dolls”, des “poupées de mode”. On constate que la robe de la petite fille a été réalisée exactement sur le modèle de la robe de la poupée.

Mais, à côté de ces portraits d’anonymes ou d’aristocrates, voire, depuis le seizième siècle, de riches bourgeois singeant l’aristocratie, il y a les portraits des souverains et de leurs familles. De même qu’aujourd’hui chaque président de la République nouvellement élu se fait photographier pour que son portrait figure dans toutes les mairies, tous les sièges de conseils généraux ou régionaux, de même le portrait du roi, du prince, du grand-duc, du pape, bref du souverain, figure partout où siège son administration. Le don de son portrait par le souverain à un autre souverain ou à l’un de ses sujets qui avait rendu un signalé service était une marque d’amitié, d’alliance, de reconnaissance. Aussi l’art du portrait s’est-il largement développé dans les cours d’Europe, des artistes créant des originaux et des copistes les reproduisant en nombre. Cependant, il convenait de respecter certaines règles. Le sujet (le souverain ou un membre de sa famille) devait être très ressemblant, afin d’être reconnaissable, mais le portrait devait cependant être flatteur, en corrigeant certains défauts physiques. Il devait exprimer le caractère et la personnalité, mais il convenait d’en gommer les excès. Et comme beaucoup de mariages princiers s’effectuaient par procuration, on envoyait un portrait du promis ou de la promise. D’où résultait souvent une violente déception lors de la découverte de l’original en chair et en os. Mais trop tard, le mariage est célébré. La conséquence de cet usage du portrait, c’est que depuis le seizième siècle les cours d’Europe s’arrachent les meilleurs artistes. On trouve ainsi des peintres flamands ou hollandais en Angleterre ou en Espagne, des Italiens en Russie, des Français un peu partout. Le Suédois Martin van Meytens le Jeune, a travaillé pour la cour de Stockholm, sa ville natale, puis aux Provinces Unies, en Angleterre, à Paris, à Dresde, plusieurs cours italiennes, pour finir à Vienne, peintre favori de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche et directeur de l’Académie viennoise des beaux-arts.

La toile ci-dessus a été exécutée d’après un tableau de Cristofano dell’Altissimo réalisé à la cour de Constantinople. On le voit, ce peintre n’a pas un nom vraiment turc… Et le tableau est clairement dans le style de l’école italienne du seizième siècle. En 1520, des Tatars s’emparent de la fille d’un pope orthodoxe, Roxelane, une jeune fille de vingt ans originaire de Rogatyn, ville de Ruthénie (dans l’actuelle Ukraine occidentale, à 72km au sud-est de Lviv et à 61km au nord d’Ivano-Frankivsk), qu’ils mettent en vente sur le marché aux esclaves. Elle est achetée par le grand Vizir Ibrahim qui en fait cadeau à son sultan, Soliman le Magnifique. Voilà Roxelane dans le harem impérial. Grâce à sa beauté, à ses charmes, mais aussi à son ambition et à son savoir-faire, elle se fait aimer, prend le nom de Hürrem en se convertissant à l’Islam et réussit à se faire épouser. Elle donne à Soliman le Magnifique cinq enfants, dont Selim III qui succédera à son père et, en 1522, la petite Cameria, Mihrimah ici représentée.

Roxelane avait su se montrer très influente en politique. Mihrimah en est la digne fille. À dix-sept ans, en 1539, elle épouse le grand vizir Damat Rüstem Pacha (1505-1561). Elle accompagne son père dans ses campagnes militaires où elle est décrite chevauchant un étalon arabe nommé Batal au milieu de la mêlée. Parce que Roxelane était morte avant la mort de Soliman et l’avènement de Selim, Mihrimah a joué auprès de son frère le rôle de Sultane Valide, qui est normalement le titre de la mère du sultan régnant. Elle a fait construire deux mosquées par le grand architecte Mimar Sinan, l’une qui porte son nom, mosquée de Mihrimah, à la Porte d’Andrinople (en turc Edirnekapi), à la sortie ouest de Constantinople, l’autre étant la mosquée d’Iskele qui porte son nom, à Üsküdar sur la rive asiatique de la ville. Lors de l’équinoxe de printemps, le 21 mars, le soleil vu du palais de Topkapi se couche juste dans l’axe de l’unique minaret de la mosquée d’Edirnekapi, tandis que la lune monte entre les deux minarets de la mosquée d’Iskele. Remarquable hommage rendu par l’architecte à cette femme dont on dit qu’il était amoureux, parce qu’elle était née le jour de l’équinoxe, un 21 mars, et que son nom, qui devrait se transcrire Mehr-î-Mâh, signifie littéralement “Soleil et Lune”. Cette grande princesse est morte en 1578.

Je n’aurai pas besoin de m’étendre aussi longuement pour présenter Anne d’Autriche (1601-1666), qui a été représentée alors qu’elle était infante, en 1609, par Rodrigo de Villandrando (1588-1622), un peintre de l’école espagnole. Cette année-là, la princesse n’a que huit ans. Je trouve qu’on lui donnerait beaucoup plus… C’est en 1611 qu’elle a été fiancée à Louis XIII, mais déjà avant la mort de Henri IV en 1610 d’autres partis avaient été envisagés. Peut-être ce portrait était-il destiné à faire paraître une jeune fille nubile, auquel cas il convenait de la vieillir un peu.

Ici nous voyons Stanislas Leszczynski (1677-1766) en 1678. Dans mon article intitulé “Didymoteicho et Mikri Doxipara” daté du 9 octobre 2012, j’ai rapidement évoqué comment le roi de Suède Charles XII avait réussi à se débarrasser du royaume de Danemark et Norvège et du royaume de Pologne et Lituanie. Puis j’étais vite passé à sa retraite en terre Ottomane, près de Bender dans l’actuelle Moldavie, parce que mon sujet portait sur Charles XII, tout comme plus haut je suis revenu sur le sujet à propos des délégations envoyées à Stockholm réclamer le paiement des dettes. Mais je n’ai pas parlé de la Pologne. Le 24 septembre 1706, Charles XII contraint le roi de Pologne et Lituanie Auguste II à signer le traité d’Altranstadt et à abdiquer. Il fait élire sur le trône, à sa place, Stanislas Leszczynski, héritier du palatinat de Grande Pologne (région en centre-ouest de la Pologne, autour de la ville de Poznań), qui avait dirigé, auprès de Charles XII, des magnats polonais et lituaniens contre Auguste II. Défaite de Poltava, siège de Perevolochna, Charles XII est vaincu et s’exile près de Bender (aujourd’hui Tighina, en Moldavie). Stanislas Leszczynski est détrôné et va rejoindre Charles XII dans son exil ottoman. 1713, Charles XII rentre en Suède et, en 1714, offre à Stanislas en remerciement de ses services la Principauté de Zweibrücken (Principauté des Deux-Ponts, aujourd’hui ville d’Allemagne à quarante kilomètres à l’est de Sarrebruck, tout près de la frontière française). Quand meurt Charles XII en 1718 au siège de Fredriksten, Stanislas Leszczynski doit chercher un autre exil. Il est accueilli par le duc de Lorraine.

Pendant ce temps-là, en France, les rivalités sont toujours les mêmes entre les branches de la famille royale. Louis XV, né en 1710, n’avait que cinq ans à la mort de son arrière-grand-père Louis XIV, le pouvoir étant alors confié à un régent, Philippe d’Orléans. À la mort de ce dernier, en 1723, quoiqu’encore très jeune (13 ans), Louis XV va assumer le pouvoir, mais il nomme premier ministre le duc de Bourbon. Or le petit roi est faible et maladif, tout le monde pense qu’il ne vivra pas vieux. S’il meurt, c’est le fils du régent qui montera sur le trône. Le duc de Bourbon en est vert de rage, il faut absolument que Louis XV ait un héritier. Ce n’est pas l’infante d’Espagne à laquelle il a été fiancé, avec ses six ans, qui pourra le lui donner. Deux ans passent. Le roi a un malaise. On pense qu’il n’en a plus pour longtemps à vivre, on hâte les choses, on renvoie en Espagne l’infante (grosse colère des Espagnols) et on se met en chasse d’une princesse. Pas la fille de Léopold le duc de Lorraine, c’est une Orléans. Pas une orthodoxe, une luthérienne, une calviniste mais une catholique romaine. Pas une trop jeune, pas une trop vieille. Dur-dur, il ne reste guère que cette fille de l’ex-roi de Pologne, cette Marie Leszczynska qui, aux yeux des cours d’Europe, n’est pas le parti le plus reluisant pour le roi de France, mais qui, pour les mêmes raisons, mais à l’inverse, accepte ce mariage avantageux qui, de plus, va donner un refuge très sûr à son papa. Elle a 22 ans, le roi en a 15. Elle va lui donner dix enfants, huit filles et deux garçons. Leur petit-fils sera Louis XVI. Stanislas Leszczynski s’installe au château de Chambord.

Le beau-père de la reine, dans ce grand château, vivait aux crochets de la France. C’était horriblement coûteux pour les tristes finances du pays et le cardinal Fleury, ancien précepteur du roi devenu l’équivalent d’un premier ministre, aurait bien voulu s’en débarrasser. L’occasion lui en est donnée en 1733 quand meurt Auguste II de Pologne. Il embarque un faux Stanislas, un sosie, sur un navire à Brest, tandis que le vrai part en secret pour la Pologne, dont il rafle le trône sous le nez du fils d’Auguste II. C’était le 8 septembre, mais dès le 22 les troupes russes l’obligent à fuir. Il se réfugie à Dantzig (aujourd’hui Gdansk, la ville où un électricien des chantiers navals nommé Lech Wałęsa créera le syndicat Solidarność en 1980). Les Russes assiègent Dantzig, mettent à prix la tête de Stanislas qui, déguisé, parvient à s’échapper, est accueilli à Königsberg, en Prusse. Intervient alors un autre personnage, c’est Charles de Habsbourg, roi de Hongrie et empereur du Saint-Empire Romain Germanique. Il a besoin d’avoir les mains libres du côté de la France pour concentrer ailleurs ses efforts militaires, et recherche un traité. Le cardinal Fleury se frotte les mains, car entre les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, il guigne le duché de Lorraine et de Bar, pour avoir libre circulation entre Paris et l’Alsace. C’est ainsi que le traité donne au duc de Lorraine le duché de Toscane en échange de son fief, qui revient à Stanislas, mais en viager, ce qui signifie qu’il tombera dans le giron de la France à sa mort. Pendant ces discussions, Stanislas avait quitté Königsberg pour Meudon. Là, on lui fait signer de force et en grand secret une déclaration selon laquelle, ne souhaitant pas s’ennuyer avec l’administration des duchés de Lorraine et de Bar, il en confiait d’ores et déjà la gestion au roi de France. Et il recevrait une rente très, très confortable. En 1737, voilà notre Stanislas Leszczynski en Lorraine. L’accueil de cet étranger n’a pas été chaud, c’est le moins que l’on puisse en dire, car la population regrettait le précédent duc. Il préférait résider à Lunéville plutôt qu’à Nancy, mais il a fait œuvre d’urbaniste dans sa capitale et dans d’autres villes, et en digne philosophe des Lumières il a créé des bibliothèques publiques, une académie, des écoles, et aussi des hôpitaux, des greniers collectifs, etc. et a occupé ses loisirs à rédiger des œuvres philosophiques. Il est mort à Lunéville, à 88 ans, en 1766. Tel est l’avenir si mouvementé qui attendait le petit bébé rondouillard du tableau, peint par un artiste anonyme.

Nous venons de voir que Louis XV enfant était promis à l’infante d’Espagne. En 1721, ils avaient respectivement onze et quatre ans. Le roi d’Espagne Philippe V, ne disposant pas de bon peintre portraitiste, a alors écrit pour demander que lui soient envoyés d’une part un peintre de qualité, d’autre part un portrait du petit fiancé. Pour répondre à la première demande, le roi choisit un peintre méridional, qui aura moins de difficultés à s’installer en Espagne. C’est le Montpelliérain Jean Ranc (1674-1735). Là-dessus, il y a la rupture des fiançailles de l’infante, Jean Ranc reste en Espagne quoiqu’il ait à se plaindre du très mauvais accueil que les Espagnols réservent à cet étranger. Le tableau ci-dessus représente Charles III (1716-1788), fils de Philippe V, en 1726, et donc âgé de dix ans. Le roi est enchanté du résultat.

Restons en Espagne, avec la future reine Isabelle II (1830-1904) peinte en 1834 ou 1835 par Mariano Quintanilla (1772-1850), qui est, nous dit-on, un disciple de Vicente López y Portana, deux peintres que je confesse ne pas connaître.

Pour en finir avec cette galerie de portraits de rois et de reines, revenons en France, au début du dix-septième siècle. Pour représenter le jeune Louis XIII (1601-1643) en 1610, l’année de l’assassinat de son père Henri IV, il a été fait appel à un peintre flamand né à Anvers, Fran Pourbus le Jeune (vers 1569-1622). Il avait commencé sa carrière comme portraitiste à Bruxelles, avait été appelé à Mantoue, en Italie, en 1599, et parce que la duchesse de Mantoue était la sœur de la reine de France Marie de Médicis, il est amené à se rendre en France en 1609 pour faire le portrait du roi puis de la reine. Il enchaîne avec Louis XIII et s’installera définitivement à Paris, et en 1618 recevra le titre de “Peintre du roi”, avec une pension et la nationalité française. Il est mort et enterré à Paris en 1622.

C’est pourtant un autre peintre qui, en cette année 1618, a réalisé ce portrait de Louis XIII en armure. L’auteur n’en est par certain, mais on l’attribue généralement à Claude Deruet (1588-1662), ce Lorrain de Nancy qui, en 1623, a été le maître de Claude Lorrain.

Le roi suivant, c’est Louis XIV (1638-1715). Le tableau n’ayant ni titre, ni signature, on se fonde sur des ressemblances frappantes avec d’autres tableaux et, bien sûr aussi, sur la date –vers 1638– pour identifier ce bébé. Quoiqu’anonyme, le peintre se rattache clairement à l’école française. Pour le reste, ce roi est trop connu pour qu’il soit besoin de parler de lui. Mais en le voyant ainsi emmailloté, tout serré, on comprend pourquoi Jean-Jacques Rousseau réclamait plus de liberté pour les nourrissons.

Depuis cette naissance, quelques années ont passé, nous sommes en 1642. Le futur Louis XIV a quatre ans. Un frère lui est né, Philippe (1640-1701), duc d’Anjou, qui recevra plus tard le titre de duc d’Orléans. Il a maintenant deux ans. C’est le peintre Charles Beaubrun (1604-1692) qui a été chargé de les représenter, un portraitiste très respectueux des codes en vigueur à la cour. Si outrageusement respectueux, même, qu’à ce sujet, il est amusant de voir l’article que lui réserve Wikipédia en anglais, où sont montrés deux tableaux, l’un d’Anne d’Autriche femme de Louis XIII, l’autre de Marie-Thérèse, femme de Louis XIV, qui se ressemblent trait pour trait, sont assises exactement dans la même position et sont vêtues de la même robe dans le même décor.

Quant à Philippe d’Orléans, je me souviens d’un professeur d’histoire qui nourrissait sa haine de la monarchie et son homophobie en se réjouissant de ne parler que de l’homosexualité d’Henri III ou de celle du Duc d’Orléans, ce qui n’est pas mon problème et me laisse indifférent. Ce qui me gêne davantage, c’est qu’Henriette d’Angleterre, sa cousine germaine que Louis XIV l’avait forcé à épouser pour raisons politiques, avait obtenu du roi l’exil du favori préféré de son mari, le chevalier de Lorraine, et que quelques jours plus tard, buvant une tasse de chicorée elle est empoisonnée et meurt à l’âge de vingt-six ans, ce qui a évidemment, dès l’époque, fait courir des rumeurs d’assassinat que l’histoire, par la suite, n’a pu ni confirmer, ni infirmer. Mais cette mort a inspiré à Bossuet l’éloge funèbre où il a prononcé les mots restés célèbres “Madame se meurt, Madame est morte”. Autre souvenir, littéraire celui-là, le précepteur de Philippe d’Orléans avait été François de la Mothe Le Vayer, et quand ce dernier a perdu son fils, en 1664, Molière lui a adressé la consolation commençant par “Aux larmes, Le Vayer, laisse tes yeux ouverts”. Molière dont la troupe théâtrale était la “Troupe de Monsieur, frère du roi” jusqu’à ce qu’en 1665 le roi la prenne à son compte.

Louis XIII, Louis XIV, et maintenant Louis XV (1710-1774), ici en 1712. À cet âge, et jusqu’à l’âge de sept ans, il est d’usage normal d’habiller les garçons et les filles de la même manière, ils portent des jupes, des tabliers et des coiffes de dentelle. Et cela, ce n’était pas qu’au dix-huitième siècle, cette habitude a continué beaucoup plus tard. Chez mes parents, chez des cousins, j’ai au cours des années scanné plusieurs albums de photos de famille, et ces photos je les ai là, sur mon disque dur. J’y trouve un bébé habillé d’une jolie robe de dentelle blanche, et au dos de la photo il était écrit “Maurice, le 8 juillet 1877 à l’âge de dix mois”. Maurice, c’est bien un garçon. Ailleurs, un enfant d’environ cinq ans prénommé Pierre est debout sur une chaise, il porte des cheveux longs plus bas que les épaules, il est vêtu d’une robe à carreaux ajustée à la poitrine et qui s’évase au niveau de la jupe, il est chaussé de bottines montantes. La photo est datée de 1890. Quant au peintre qui a représenté le futur Louis XV, c’est Pierre Gobert (1662-1744), un portraitiste particulièrement apprécié des femmes fréquentant la cour de Versailles où on le trouve déjà à la fin du dix-septième siècle, où il représente le petit Louis XV en 1712 et encore en 1720, où il sera toujours en 1730 pour peindre la jeune reine Marie Leszczynska, et où il continuera de travailler jusqu’à la fin de sa vie. Mais on le trouve aussi accessoirement à Munich, en Lorraine, à Monaco : un grand tableau de lui qui représente la famille princière de Monaco se trouve à présent dans la salle du trône de la principauté.

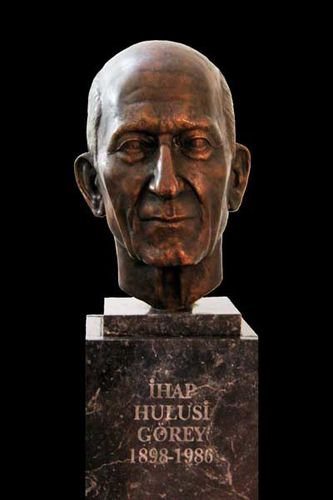

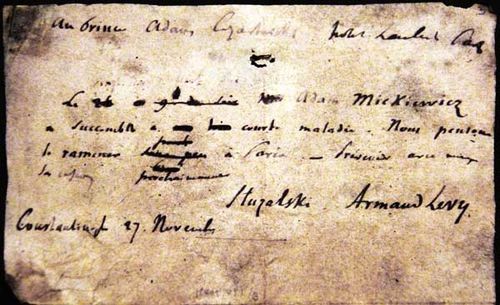

Les portraits d’ambassadeurs, les portraits d’enfants… Je voudrais maintenant parler d’un Turc dont le parcours est très intéressant. C’est Osman Hamdi Bey. J’ai déjà dit quelques mots de lui dans mon article Istanbul 02 au sujet du musée archéologique dont il a été le directeur. Nous avons vu tout à l’heure que l’ambassadeur Choiseul-Gouffier, à la fin du dix-huitième siècle, avait proposé au grand vizir d’envoyer trente jeunes Turcs étudier en France. Le grand vizir avait été très intéressé par cette proposition mais, dans son entourage, des considérations religieuses avaient empêché que de jeunes Musulmans soient pervertis par un pays chrétien. L’idée avait toutefois lentement fait son chemin, et quatre Turcs avaient au dix-neuvième siècle fait un séjour d’étude en France. Le père d’Osman Hamdi avait fait partie de ceux-là. Et quand le fils a terminé ses études de droit à Constantinople, lui aussi a été l’un des très rares élus à être envoyé se perfectionner en droit à Paris. Il avait quatorze ans quand ses professeurs avaient remarqué ses dispositions pour le dessin, et lui adorait dessiner, aussi quelques années plus tard quand il a été à Paris a-t-il suivi en parallèle avec le droit des cours à l’École des Beaux-Arts, sous la direction de Géromé et de Boulanger. En 1867, il a participé à l’exposition universelle qu’est venu visiter le sultan Abdülaziz et y a gagné une médaille. De retour en 1868, il est envoyé à Bagdad comme chargé des affaires étrangères. En 1871 il rentre à Constantinople comme chef du protocole.

En 1871-1872 il écrit deux pièces de théâtre, l’une en turc, l’autre en français. En 1873, c’est au tour de Vienne d’organiser une exposition universelle et Osman Hamdi y est envoyé en tant que contrôleur et commissaire. Voilà dix ans, il s’était marié du temps de son séjour à Paris, mais à Vienne il rencontre une autre Française, Marie Palyart, et décide de divorcer pour l’épouser. Il a eu deux filles de sa première femme et quatre autres enfants de la seconde. De retour de Vienne, il remplit diverses fonctions aux Affaires Étrangères. En 1877-1878 on le retrouve comme maire des districts de Pera et Galata, mais dès la fin de la guerre russo-turque il quitte tous les emplois publics pour se consacrer à la peinture. Pourtant, en 1881, quand on lui offre de remplacer le défunt directeur du musée archéologique, il prend le poste, entreprend de nouvelles constructions et une complète réorganisation des collections, il écrit des ouvrages sur les fouilles menées en de nombreux endroits de l’Empire. C’est au titre de ces fonctions et en raison de l’abondant matériel archéologique déterré qu’il fait réécrire la loi pour interdire la sortie du territoire des antiquités. En parallèle, il ouvre l’École des Beaux-Arts dont il est nommé directeur. Concernant sa carrière artistique, il expose dans des salons tenus à Pera, mais aussi à Paris, Londres ou Berlin. Parmi les nombreuses distinctions dont il a été honoré au cours de sa vie, Osman Hamdi a été décoré de la Légion d’Honneur française, et il a été fait docteur honoris causa de diverses universités européennes et américaines. À sa mort en 1910, il a reçu de nombreux hommages montrant à quel point il était apprécié.

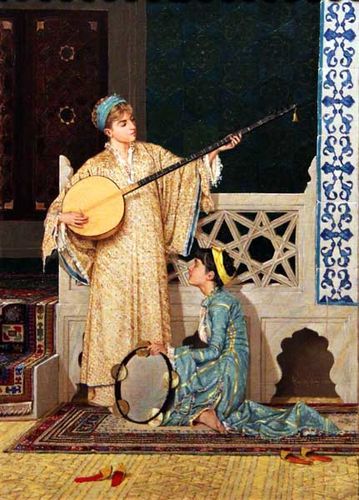

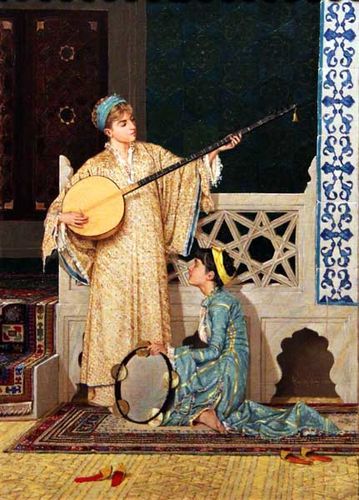

Cette huile sur toile de 1880, Deux musiciennes, est un exemple significatif du style d’Osman Hamdi Bey. Venant de cet “Orient” qui va du Maghreb à la Perse et qui a été tout au long de ce dix-neuvième siècle une source d’inspiration pour les artistes (cf. Victor Hugo, Les Orientales, 1829), ayant de plus étudié la peinture à Paris auprès d’un peintre orientaliste comme Jean-Léon Gérôme, il se rattache tout naturellement à ce courant orientaliste, ses personnages portent des vêtements traditionnels, ses décors évitent le modernisme, mais à la différence de ses confrères occidentaux il se libère des clichés qui font du monde ottoman une société dominée par la violence et l’érotisme. J’ai montré, ailleurs, des jeunes femmes vendues sur le marché aux esclaves, des scènes lascives au harem, des scènes de guerre et des exécutions sommaires. Ici ces deux jeunes femmes sont tout au plaisir de leur musique dans un cadre de balustrades de marbre ciselé, de céramiques d’Iznik, de tapis persans.

Ce tableau est l’un des plus célèbres d’Osman Hamdi Bey. Présenté en 1906 au salon organisé par la Société des Artistes Français et connu aujourd’hui sous le titre Le Dresseur de tortues, en français il était affiché à Paris comme L’Homme aux tortues et un catalogue anglais se contentait de l’appeler Tortoises (Tortues de terre). Trente-sept ans plus tôt, son père lui avait envoyé la publication d’un voyage autour du monde, où figurait une gravure représentant un Coréen dresseur de tortues et dont le commentaire disait que frappant un petit tambour l’homme faisait marcher les tortues en file indienne sur une table basse, puis se monter sur le dos les unes des autres pour s’empiler en une tour. Sur notre tableau, on voit les tortues manger des feuilles vertes sous l’œil de leur maître. Bien évidemment, comme tous les peintres, Osman Hamdi a utilisé un modèle qui a pris la pose dans ce vêtement, or il paraît que diverses photos de lui prises à Vienne lors de l’exposition universelle de 1873 le montrent lui-même habillé ainsi. C’est donc son habillement de Turc traditionnel qu’il avait gardé dans sa réserve.

En marge des collections permanentes du musée, l’exposition temporaire des enfants appartenait à une fondation située à Majorque, créée par un couple d’artistes contemporains, Yannick Vu et Ben Jakober. Commençons par Yannick Vu dont je montre ici une série d’autoportraits, et en gros plan Autoportrait n°1, 11/02/1986. En 1985, elle écrivait “N’ayant que son propre reflet comme modèle, le peintre tend à rechercher la ressemblance jusqu’à ce que le résultat semble répondre à la demande intérieure. Généralement, sa famille et ses amis ne partagent pas son opinion et se sentent mal face à l’image qu’il a de lui-même. Est-il réellement aussi triste? Et ce regard qui va au-delà du miroir, qu’est-ce qu’il recherche? Le plus souvent, ils rejettent l’image qu’il projette de lui-même, quelquefois ils s’inquiètent, la plupart sont irrités”. Pendant plus d’un an, Yannick vu s’est consacrée à des autoportraits, en forme ou fatiguée, triste ou gaie, parfois toute orientale et parfois parfaitement occidentale, comme ceci ou comme cela au gré des jours.

Née d’un père vietnamien et d’une mère française, mariée en premières noces à l’artiste italien Domenico Gnoli (1933-1970), un peintre, illustrateur et scénographe, et actuellement à Ben Jakober dont je vais dire tout à l’heure les racines multinationales, Yannick Vu est issue d’une famille d’artistes aussi variés que le sont ses origines, peintres, sculpteurs, pianistes.

Cette série de têtes sculptées, en bronze, en terre cuite, en plâtre, est également l’œuvre de Yannick Vu. Afin que l’on puisse mieux apprécier son art, je montre en gros plan deux de ces têtes, Maima n°5, 1987, bronze patiné, et Reza n°2, 1987, terre cuite patinée.

Yannick Vu pratique le dessin et la peinture, la sculpture figurative, mais elle réalise aussi des compositions abstraites. Ci-dessus, celle-ci est intitulée Détecteur de mensonges, et elle est datée de 1985. On constate donc que ce type de composition ne résulte pas de l’évolution de son art, du concret vers le non figuratif, mais que tous ces styles sont contemporains chez elle.

Connais-toi toi-même, 1997. Nous avons passé la barre de 1993, cette œuvre est désormais le fruit de la collaboration de Yannick Vu et de Ben Jakober. Ben (Benedikt) Jakober, lui, est né en Autriche, à Vienne, dans une famille hongroise de collectionneurs d’œuvres impressionnistes. Puis il a été élevé en Angleterre, après quoi est allé travailler à Paris dans des domaines non artistiques, mais dans le cercle de relations de Domenico Gnoli, et donc de Yannick Vu, laquelle l’a encouragé, alors qu’il approchait des quarante-cinq ans, à abandonner ses autres occupations et à devenir un artiste professionnel. Ils ont décidé de mettre leurs talents en commun et de collaborer à partir de la Biennale de Venise 1993. Ils vivent entre l’île de Malte et l’île de Majorque.

J’ai tout à l’heure évoqué la Biennale de Venise de 1993. Un demi-millénaire plus tôt, en 1493, Léonard de Vinci terminait les préparatifs à Milan pour couler une statue équestre en bronze de quatre fois la taille réelle, commandée par Ludovic le More douze ans auparavant. La sculpture en terre cuite, les moules, les foyers, tout est prêt, mais le roi de France Charles VIII se déclare roi de Naples et marche sur l’Italie. Le bronze est réquisitionné, la statue ne sera jamais coulée. Puisque tout était prêt et que Léonard de Vinci était un aussi génial ingénieur qu’un immense artiste, il avait dessiné chacun des éléments techniques nécessaires, par exemple l’armature de fer qui devait soutenir les moules de céramique destinés à supporter la tête et le cou du cheval. Ces dessins ont inspiré à Yannick Vu et Ben Jakober une sculpture emblématique en trois dimensions de quatorze mètres de haut, Il Cavallo di Leonardo, qui trônait sur la lagune pour la quarante-cinquième Biennale de Venise.

Autre œuvre de nos deux artistes, Leer con prisa est tout récent puisque daté de 2012. Il s’agit de livres fixés sur un tambour rotatif mu par un moteur électrique. Ainsi, selon leur position, les pages des livres se tournent. Je ne peux hélas pas montrer l’animation de cette composition. Les deux îles de résidence des artistes les amènent à parler anglais et espagnol, ce qui explique ce titre en espagnol, qui signifie “Lire en se pressant”. Mais cette traduction fait perdre un jeu de mots intraduisible en français. En effet, on peut aussi comprendre “Lire avec PRISA”, Prisa étant le nom de la société d’édition du quotidien espagnol El País, qui est numéro un en termes de diffusion, société qui a fourni les livres nécessaires à cette composition.

Et pour finir ce long article sur le musée de Pera, cette œuvre émouvante. J’avoue qu’en la voyant, au premier coup d’œil, je n’ai pas trop aimé. C’était avant de lire la notice. Si, tout à l’heure, parmi les têtes sculptées par Yannick Vu, j’ai choisi celle de Maima, c’est parce que cette demoiselle est la fille de Yannick et Ben qu’un accident de moto a enlevée à l’affection de ses parents en 1992, à l’âge de dix-neuf ans. Cela explique le pourquoi de tous ces casques de moto et donne un tout autre sens à la composition qui a pour nom Planta Cara. Là encore, on peut envisager une double traduction, d'une part Fais face, ou Résiste, et d'autre part considérant cet arbre fait de casques Plante chérie.